「エンジニアの仕事は本当に将来性があるのか」「AIに仕事を奪われるのでは」という不安を抱える方が増えています。しかし、IT業界の現状を見ると、エンジニア需要は拡大し続けており、選ぶ分野や成長の仕方次第で将来性は大きく変わります。

本記事では、データと市場動向をもとに、エンジニアの20年後を予測し、将来性のあるキャリアを築くためのポイントを解説します。

エンジニアの将来性に不安を感じる若手が増えている理由

近年、AI技術の急速な進化や、コーディング業務の自動化が進み、若手エンジニアの間で「将来性がないのでは」という声が聞かれるようになりました。実際、ChatGPTやGitHub Copilotなど、AIがコードを生成するツールが登場し、単純なプログラミング作業は自動化される時代に入っています。しかし重要なのは、AIはあくまでツールであり、エンジニアの仕事がなくなるわけではないという点です。むしろ、AIを活用できるエンジニアの価値が高まっています。

今、IT業界全体はどう変化しているのか

IT業界は急速に拡大しており、特にデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、あらゆる業界でITエンジニアの需要が高まっています。クラウド、AI、セキュリティといった分野は今後20年間も成長が見込まれており、適切なスキルを持つエンジニアは引く手あまたの状況が続くでしょう。

-DX(デジタルトランスフォーメーション)で拡大するIT需要

企業のDX推進により、ITシステムの導入・刷新が加速しています。特に製造業、金融、医療などの伝統的産業でも、業務効率化やデータ活用のためにエンジニアが必要とされており、今後20年間で市場規模はさらに拡大すると予測されています。具体的には、クラウド移行プロジェクトやAI導入支援など、専門的な技術力を持つエンジニアへの需要が高まっています。

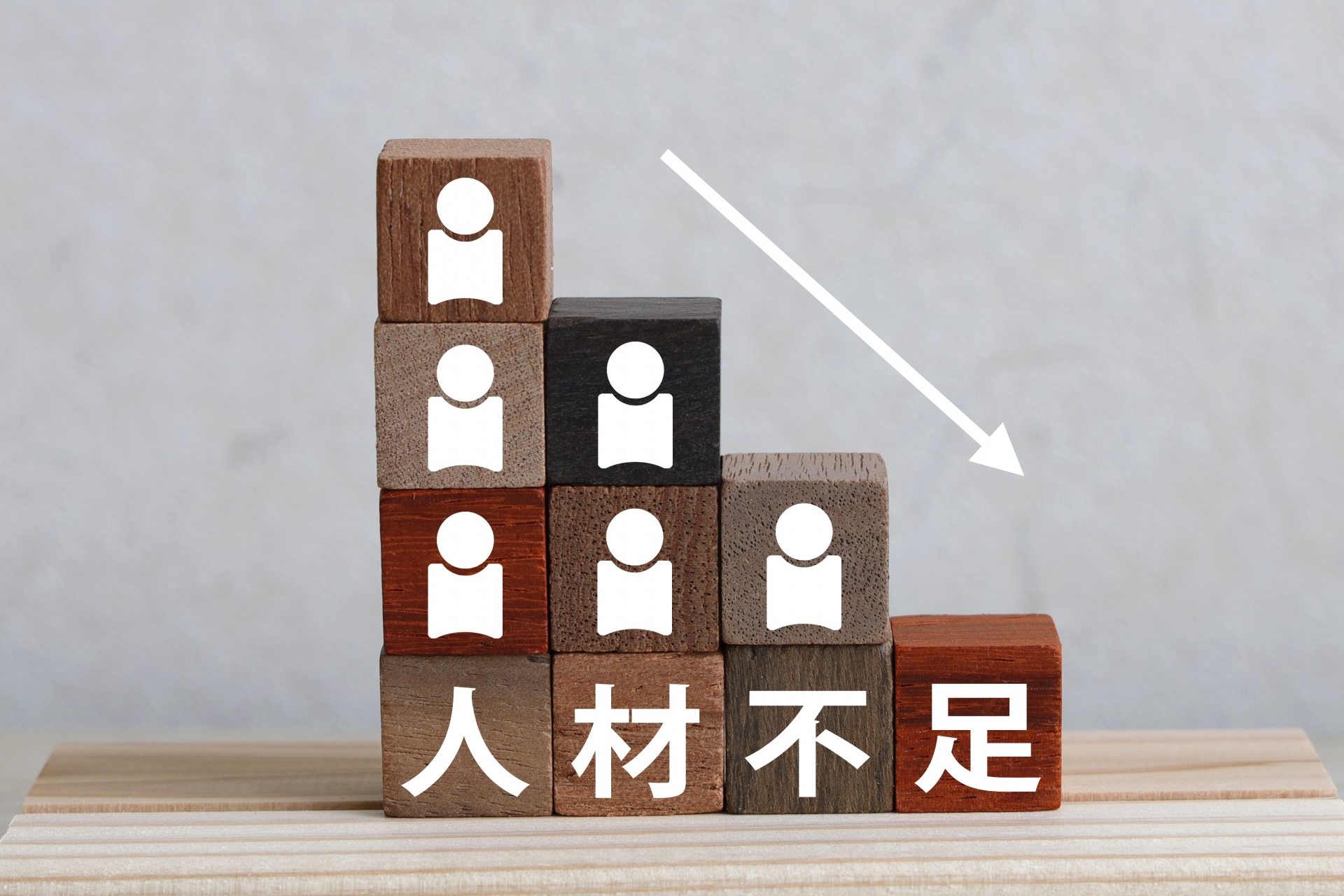

-クラウド・AI・セキュリティの市場成長と人材不足

クラウド市場は年平均15%以上の成長率を維持しており、AWS、Azure、GCP(Google Cloud Platform)などのスキルを持つエンジニアは高い需要があります。また、サイバー攻撃の高度化により、セキュリティエンジニアの需要は急増しています。経済産業省の調査によると、2030年には日本国内で約79万人のIT人材が不足すると予測されており、特にセキュリティ分野の人材不足は深刻です。GFDでは、サイバーセキュリティに特化したエンジニア育成プログラムを提供し、次世代の人材育成に力を入れています。

-「エンジニアが余る」は本当か?データで見る需要の現実

「エンジニアが余る」という意見もありますが、実際には質の高いエンジニアは常に不足しているのが現状です。たとえば、基本的なWeb開発しかできないエンジニアは供給過多になる可能性がありますが、クラウドアーキテクチャ設計、セキュリティ対策、AI実装など専門性の高いスキルを持つエンジニアは、今後も高い市場価値を維持します。重要なのは、継続的なスキルアップと市場ニーズの把握です。

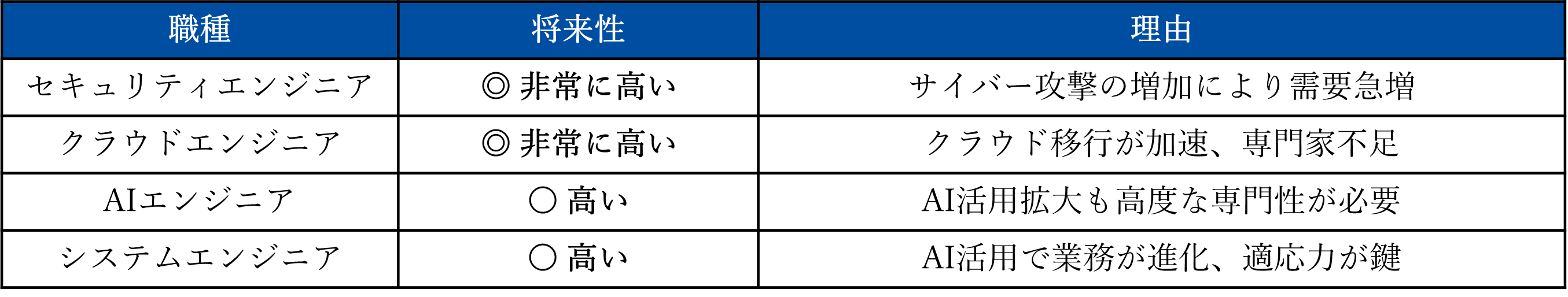

エンジニア職の将来性は「分野」で大きく変わる

エンジニアの将来性は、選ぶ分野によって大きく異なります。セキュリティ、クラウド、AIなどの成長分野では需要が拡大し続ける一方、レガシーシステムの保守など一部の領域では将来性に懸念があります。ここでは、主要なエンジニア職種ごとに将来性を分析します。

-セキュリティエンジニアの将来性:AI時代でも不可欠な職種

サイバーセキュリティの需要は今後も拡大し続けると予測されています。サイバー攻撃が高度化・巧妙化する中、企業や組織の情報資産を守る専門家は不可欠です。AIが普及しても、セキュリティ対策の設計や脆弱性診断、インシデント対応などは人間の判断力と経験が必要とされます。GFDでは、「横浜をセキュリティエンジニアが集まる街に」というビジョンのもと、最先端のセキュリティソリューション提供と人材育成に取り組んでいます。

-クラウドエンジニアの将来性:インフラの中心を担う専門職

クラウドインフラは現代のITシステムの基盤となっており、AWS、Azure、GCPなどの認定資格を持つエンジニアは高い市場価値を持っています。企業のオンプレミスからクラウドへの移行プロジェクトは今後も継続し、クラウドアーキテクチャ設計やコスト最適化のスキルを持つエンジニアの需要は衰えることがありません。

-AIエンジニアの将来性:需要拡大とスキル獲得の難易度

AIエンジニアは機械学習モデルの開発や実装を担う専門職で、今後も需要は拡大します。ただし、数学・統計の知識や実務経験が求められるため、スキル習得の難易度は高めです。一方で、高度な専門性を身につければ、長期的に高い市場価値を維持できる職種といえます。

-システムエンジニア(SE)の将来性:AI活用で進化する仕事像

システムエンジニアは、要件定義から設計、テストまでを担う幅広い役割を持ちます。AIツールによってコーディング作業の一部は自動化されますが、顧客の課題を理解し、最適なシステムを設計する能力は依然として重要です。むしろ、AIを活用して効率的にプロジェクトを進められるSEの価値が高まっています。

-「将来性がない」と言われる領域の共通点とは

将来性が低いとされる領域には共通点があります。単純作業の繰り返し、技術の更新がない、市場ニーズの縮小などが該当します。たとえば、古い技術のみを扱う保守業務や、定型的なコーディング作業はAIに代替されやすい領域です。一方、新しい技術を学び続け、課題解決力を磨くエンジニアは、どの分野でも将来性を確保できます。

AIに仕事を奪われる?エンジニアが生き残るための視点

AI技術の進化により、一部の業務は自動化されますが、エンジニアの仕事全体がなくなるわけではありません。重要なのは、AIに代替されにくいスキルを身につけ、AIを使いこなす側に回ることです。ここでは、AIとの共存を前提としたエンジニアの生き残り戦略を解説します。

-AIに代替される業務と、代替されにくい業務の違い

代替されやすい業務には、定型的なコーディング、単純なテスト、ドキュメント作成などがあります。一方、代替されにくい業務は、顧客との要件調整、システム全体の設計、セキュリティ対策の判断、障害発生時の原因究明など、複雑な思考や経験が求められる領域です。これらの業務では、人間の判断力とコミュニケーション能力が不可欠です。

-“自動化されても必要とされる”エンジニアの条件

自動化が進む時代でも必要とされるエンジニアには共通する特徴があります:

- 課題解決力:技術だけでなく、ビジネス課題を理解し最適な解決策を提案できる

- 継続的な学習意欲:新しい技術やツールを積極的に学び、適応できる

これらの能力を持つエンジニアは、AIを脅威ではなく、自分の生産性を高めるツールとして活用できます。

-AIを使いこなすエンジニアになるための学び方

AIツールを使いこなすには、プロンプトエンジニアリングやAI活用の実践経験が重要です。たとえば、GitHub CopilotやChatGPTを日常業務で活用し、効率化できる部分を見極める訓練が役立ちます。また、AI技術の基礎(機械学習の仕組みなど)を学ぶことで、AIの限界と可能性を理解し、適切に活用できるようになります。GFDでは、最新技術を活用したプロジェクトに携わる機会を提供し、エンジニアのスキルアップを支援しています。

今後20年で求められるエンジニアのスキルと考え方

これからのエンジニアには、技術力だけでなく、ビジネス理解や課題解決力が求められます。また、資格取得やスキルアップを通じて市場価値を高め、継続的に成長できる環境を選ぶことが重要です。ここでは、将来に向けて身につけるべきスキルと考え方を紹介します。

-技術力だけでなく「課題解決力」「ビジネス理解」が鍵

今後のエンジニアには、技術を使って何を実現するかを考える力が不可欠です。たとえば、顧客の業務フローを理解し、システムによって何を改善できるかを提案できるエンジニアは、高い評価を得られます。また、コスト意識やプロジェクトマネジメントのスキルも重要です。技術力とビジネス理解を両立できるエンジニアは、長期的に市場価値を維持できます。

-資格・スキルアップで価値を高める|AWS・セキュリティ資格など

AWS認定資格、CISSP、情報処理安全確保支援士などの資格は、スキルの証明として有効です。特にクラウドやセキュリティ分野では、資格取得が転職や年収アップに直結するケースが多くあります。また、資格取得の過程で体系的な知識を身につけることで、実務での対応力も向上します。

-継続的に成長できる環境を選ぶ重要性

エンジニアとして成長し続けるには、学習機会が豊富な環境を選ぶことが重要です。たとえば、最新技術を扱うプロジェクトに参加できる企業や、資格取得支援制度が充実している企業は、長期的なキャリア形成に有利です。GFDでは、エンジニア育成プログラムやメーカー認定トレーニングを提供し、社員の継続的な成長を支援しています。

将来性のあるエンジニアになるためのキャリア設計

将来性のあるエンジニアになるには、自分の強みを理解し、それを軸にしたキャリアを描くことが重要です。20代のうちにどのような選択をするかで、その後のキャリアは大きく変わります。ここでは、具体的なキャリア設計の方法を解説します。

-自分の強みを軸にしたキャリアの描き方

キャリア設計では、自分の得意分野や興味を明確にすることが第一歩です。たとえば、セキュリティに興味があるならCISSPを目指す、クラウドに興味があるならAWS認定を取得するなど、具体的な目標を設定しましょう。また、技術領域だけでなく、マネジメント志向かスペシャリスト志向かを考えることも重要です。

-転職か、社内成長か?20代で選ぶべき方向性

20代のエンジニアは、転職でスキルアップするか、社内で経験を積むかを迷うケースが多くあります。転職は新しい技術や環境に触れる機会を得られる一方、社内成長は深い専門性や信頼関係を築けるメリットがあります。重要なのは、どちらを選んでも「成長できる環境かどうか」を見極めることです。

-成長できる会社・環境を見極めるポイント

成長できる会社を見極めるには、以下のポイントを確認しましょう:

- 最新技術を扱うプロジェクトがあるか

- 資格取得支援や研修制度が充実しているか

これらの環境が整っている企業では、エンジニアとしての市場価値を高めながら、長期的なキャリアを築くことができます。

まとめ:エンジニアの将来は”行動次第”で無限に拓ける

エンジニアの将来性は、選ぶ分野とスキルアップの姿勢によって大きく変わります。セキュリティ、クラウド、AIなどの成長分野では今後20年間も高い需要が続く一方、単純作業のみを担うエンジニアは淘汰される可能性があります。重要なのは、AIを脅威ではなくツールとして活用し、課題解決力やビジネス理解を磨き続けることです。

株式会社GFDでは、「心のこもった『価値ある技術』で人と社会をつなぐことで安心・安全を創造し未来へのかけ橋となる」というPURPOSEのもと、サイバーセキュリティやITインフラの最先端技術に携わるエンジニアを育成しています。最新技術を学べる環境、資格取得支援、メーカー認定トレーニングなど、エンジニアが継続的に成長できる仕組みが整っています。

「横浜をセキュリティエンジニアが集まる街に」というビジョンを掲げ、エンジニアが住みやすく、働きやすく、成長しやすい環境づくりに取り組むGFDで、あなたも将来性のあるキャリアを築きませんか?詳しくは採用ページ(https://gf-design.jp/recruit/)をご覧ください。本物のエンジニアとして、安心・安全な未来を創る一員になりましょう。